グラフの目盛り

データはありません

我が国を訪れる外国人の出入国審査及び日本人の出帰国の確認、我が国に在留する外国人の在留審査、我が国に不法に滞在する外国人の違反審査等各種の審査業務等を行う。 出入国審査では、日本に入国しようとする外国人に対して、所持する旅券(パスポート)や査証(ビザ)が有効であること、日本で行う活動が出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に規定する在留資格に該当し、申請内容が虚偽でないかなどを審査する。 在留審査では、入国を認められた外国人が与えられた在留期間を超えて在留する、又は在留目的を変更して引き続き在留するための申請をした場合に、入管法に定められた在留資格に基づく活動に該当するかどうかなどを審査する。 違反審査では、日本に不法入国したり、許可された在留期間を超えて滞在したりする不法滞在者に対して、入管法に定められた退去強制事由に該当するかどうかを審査する。 また、日本にいる外国人からの申請に基づき、難民条約上の難民である者に対する難民の認定業務なども行う。 このほか、「受入環境調整担当官」として地方公共団体等と連携・協力して外国人との共生社会の実現に向け地域における多文化共生施策を推進する。 ◇ よく使う道具、機材、情報技術等 パソコン

(クリックすると別サイトのマイジョブ・カードへ移ります。)

(クリックすると別サイトのマイジョブ・カードへ移ります。)

[ 動画 ]

タスク(職業に含まれるこまかな仕事)

データはありません

仕事の内容

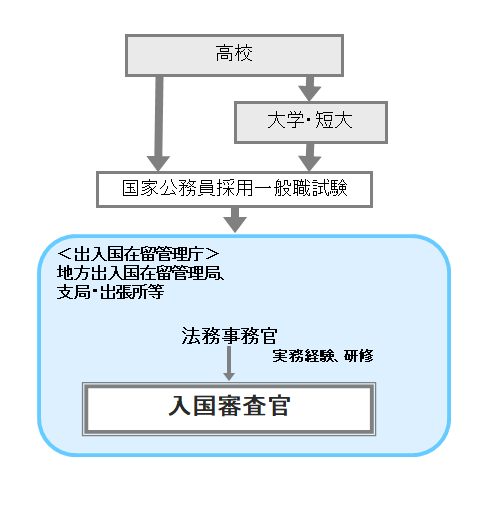

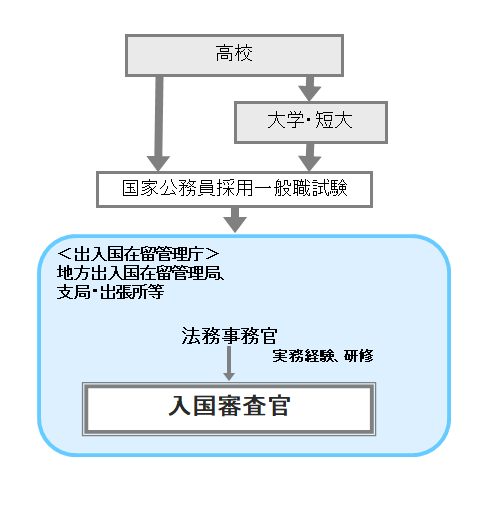

法務省の外局である出入国在留管理庁所属の国家公務員である。入国警備官採用試験のような独自の試験はなく、人事院による国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験又は高卒者試験)を受験し、最終合格した者の中から、各地方出入国在留管理局の面接を経て出入国在留管理庁職員として採用される。当初は,法務事務官として採用され、勤務経験を重ねることにより入国審査官になる。 採用後には、様々な研修が用意されている。採用後間もない職員に対しては「初等科研修」として基礎的な法律知識や入管職員として必要な実務知識を修得させるための研修が基本的に全寮制により行われる。研修後は,入国審査官の補助業務や一般事務に従事し、入国審査官として必要な知識と技術の修得に努める。採用後4年以上の職員を対象として実施される「中等科研修」では、より高度な法律知識の修得や実務の習熟を図るための講義・実習が行われる。この他、「語学委託研修」として、語学学校の専門課程で英語、中国語などを学ぶ「長期委託研修」(3か月程度)や、勤務終了後に語学学校に通学する「在勤地研修」などがある。 入庁後、入国審査官として様々な業務経験を積み上位の役職への昇進がある。 常に外国人と接するため、語学力を発揮できる機会も多い。また、関連の法律知識、文書鑑識に関する知識等に加え、豊かな国際感覚も求められる。

関連資格

関連する資格はありません

(クリックすると別サイトのマイジョブ・カードへ移ります。)

(クリックすると別サイトのマイジョブ・カードへ移ります。)

この職業で実際に働いている人が多いと感じる『学歴』を表しています。必須とは限りませんので、詳細は「就業するには」を確認してください。

グラフの目盛り

高卒未満

0.0 %

高卒未満

0.0 %

高卒

30.0 %

高卒

30.0 %

専門学校卒

66.7 %

専門学校卒

66.7 %

短大卒

3.3 %

短大卒

3.3 %

高専卒

0.0 %

高専卒

0.0 %

大卒

83.3 %

大卒

83.3 %

修士課程卒(修士と同等の専門職学位を含む)

0.0 %

修士課程卒(修士と同等の専門職学位を含む)

0.0 %

博士課程卒

0.0 %

博士課程卒

0.0 %

わからない

10.0 %

わからない

10.0 %

特に必要ない

53.3 %

特に必要ない

53.3 %

1ヶ月以下

10.0 %

1ヶ月以下

10.0 %

1ヶ月超~6ヶ月以下

26.7 %

1ヶ月超~6ヶ月以下

26.7 %

6ヶ月超~1年以下

0.0 %

6ヶ月超~1年以下

0.0 %

1年超~2年以下

3.3 %

1年超~2年以下

3.3 %

2年超~3年以下

0.0 %

2年超~3年以下

0.0 %

3年超~5年以下

0.0 %

3年超~5年以下

0.0 %

5年超~10年以下

0.0 %

5年超~10年以下

0.0 %

10年超

0.0 %

10年超

0.0 %

わからない

6.7 %

わからない

6.7 %

特に必要ない

83.3 %

特に必要ない

83.3 %

1ヶ月以下

0.0 %

1ヶ月以下

0.0 %

1ヶ月超~6ヶ月以下

0.0 %

1ヶ月超~6ヶ月以下

0.0 %

6ヶ月超~1年以下

0.0 %

6ヶ月超~1年以下

0.0 %

1年超~2年以下

0.0 %

1年超~2年以下

0.0 %

2年超~3年以下

0.0 %

2年超~3年以下

0.0 %

3年超~5年以下

0.0 %

3年超~5年以下

0.0 %

5年超~10年以下

0.0 %

5年超~10年以下

0.0 %

10年超

3.3 %

10年超

3.3 %

わからない

13.3 %

わからない

13.3 %

札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡にある地方出入国在留管理局、その下部機関である7支局(成田空港、羽田空港、横浜、中部空港、関西空港、神戸、那覇)及び61か所の出張所に勤務することとなる(法務事務官として,2カ所の入国管理センターに勤務する場合もある。)。おおむね2年から3年のサイクルで異動があり、本庁を含め、採用された管区以外でも勤務することがある。また、外務省に出向し、在外公館勤務となり、諸外国に一定期間居住し、業務を行うこともある。 入国審査官は全国で3,991人である(2024年度)。 給与は、国家公務員法に基づき、行政職としての俸給と諸手当が支給される。 勤務時間・休日は原則として1週当たりの勤務時間は38時間45分(週休2日制)であり、1日7時間45分の勤務である。職場によっては夜勤を含む交替制勤務、土日祝日の勤務もある。休暇制度等は国家公務員法の規定による。 国家公務員であるので、国家公務員等共済組合に加入し、各種の福利厚生制度や年金制度の適用を受ける。

入国審査官が属する主な職業分類(厚生労働省編職業分類の「他に分類されない総務等事務の職業」等)に対応する統計情報です。

※「統計データ」は、必ずしもその職業のみの統計データを表しているものではありません。各統計データで使用されている職業分類の詳細については職業分類対応表をご覧ください。

※各統計データに関する留意事項についてはこちらをご覧ください。

※関連団体等が別途就業者数等を公表している場合は「労働条件の特徴」本文中に記載されていることがあります。

就業者統計データ

就業者数

(出典:令和2年国勢調査の結果を加工して作成)

労働時間

(出典:令和6年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成)

賃金(年収)

(出典:令和6年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成)

年齢

(出典:令和6年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成)

賃金(1時間当たり)※全国のみ

(出典:令和6年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成)

賃金分布(グラフ)※全国のみ

(出典:令和6年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成)

ハローワーク求人統計データ

求人賃金(月額)※()は対前年度差

(令和6年度)

有効求人倍率

(令和6年度)

月別求人賃金 ※全国のみ

| 令和6年 10月 |

11月 |

12月 |

令和7年 1月 |

2月 |

3月 |

4月 |

5月 |

6月 |

7月 |

8月 |

9月 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 求人賃金 (万円) |

22.2 | 22.3 | 22.8 | 21.8 | 22.2 | 22.4 | 22.9 | 22.8 | 23.0 | 23.3 | 23.0 | 23.5 |

| 前年 同月差 |

- | - | - | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 1.6 |

| 年 | 月 |

求人賃金

(万円) |

前年同月差 |

|---|---|---|---|

| 令和7年 | 9月 | 23.5 | 1.6 |

| 8月 | 23.0 | 1.2 | |

| 7月 | 23.3 | 1.8 | |

| 6月 | 23.0 | 1.1 | |

| 5月 | 22.8 | 0.9 | |

| 4月 | 22.9 | 1.4 | |

| 3月 | 22.4 | 1.8 | |

| 2月 | 22.2 | 1.5 | |

| 1月 | 21.8 | 1.4 | |

| 令和6年 | 12月 | 22.8 | - |

| 11月 | 22.3 | - | |

| 10月 | 22.2 | - |

この職業で実際に働いている人が多いと感じる『就業形態』を表しています。

データはありません

入国審査官が属する産業(公務(他に分類されるものを除く))の産業別景況動向をグラフで見ることができます。(産業全体の景況動向はこちら)

グラフはありません。

法人企業景気予測グラフはありません。

残業時間(時間外労働時間)や有給休暇取得率、平均年齢など、企業の様々な職場情報を検索・比較したい方はこちら

読解力

4.6

読解力

4.6

傾聴力

5.2

傾聴力

5.2

文章力

4.2

文章力

4.2

説明力

4.2

説明力

4.2

外国語を読む

2.9

外国語を読む

2.9

外国語を聞く

2.8

外国語を聞く

2.8

外国語で書く

2.1

外国語で書く

2.1

外国語で話す

2.7

外国語で話す

2.7

数学的素養

1.2

数学的素養

1.2

科学的素養

0.2

科学的素養

0.2

論理と推論(批判的思考)

3.8

論理と推論(批判的思考)

3.8

新しい情報の応用力

3.5

新しい情報の応用力

3.5

学習方法の選択・実践

2.9

学習方法の選択・実践

2.9

継続的観察と評価

3.2

継続的観察と評価

3.2

他者の反応の理解

3.5

他者の反応の理解

3.5

他者との調整

3.6

他者との調整

3.6

説得

4.0

説得

4.0

交渉

3.4

交渉

3.4

指導

3.9

指導

3.9

対人援助サービス

2.9

対人援助サービス

2.9

複雑な問題解決

3.2

複雑な問題解決

3.2

要件分析(仕様作成)

1.3

要件分析(仕様作成)

1.3

カスタマイズと開発

0.8

カスタマイズと開発

0.8

道具、機器、設備の選択

1.3

道具、機器、設備の選択

1.3

設置と設定

1.6

設置と設定

1.6

プログラミング

0.8

プログラミング

0.8

計器監視

0.7

計器監視

0.7

操作と制御

1.5

操作と制御

1.5

保守点検

0.5

保守点検

0.5

故障等の原因特定

0.9

故障等の原因特定

0.9

修理

0.8

修理

0.8

クオリティチェック

1.6

クオリティチェック

1.6

合理的な意思決定

2.2

合理的な意思決定

2.2

企業・組織の活動の分析

2.4

企業・組織の活動の分析

2.4

企業・組織の活動の評価

1.6

企業・組織の活動の評価

1.6

時間管理

2.9

時間管理

2.9

資金管理

0.8

資金管理

0.8

資材管理

1.3

資材管理

1.3

人材管理

2.4

人材管理

2.4

ビジネスと経営

1.1

ビジネスと経営

1.1

事務処理

3.4

事務処理

3.4

経済学・会計学

0.5

経済学・会計学

0.5

販売・マーケティング

0.2

販売・マーケティング

0.2

顧客サービス・対人サービス

1.6

顧客サービス・対人サービス

1.6

人事労務管理

1.2

人事労務管理

1.2

輸送

0.4

輸送

0.4

生産・加工

0.2

生産・加工

0.2

農業・畜産業

0.1

農業・畜産業

0.1

工学

0.2

工学

0.2

コンピュータと電子工学

0.6

コンピュータと電子工学

0.6

設計

0.2

設計

0.2

建築・建設

0.1

建築・建設

0.1

機械

0.6

機械

0.6

数学

0.5

数学

0.5

物理学

0.1

物理学

0.1

化学

0.1

化学

0.1

生物学

0.2

生物学

0.2

心理学

1.2

心理学

1.2

社会学

1.6

社会学

1.6

地理学

1.1

地理学

1.1

医学・歯学

0.5

医学・歯学

0.5

セラピーとカウンセリング

0.7

セラピーとカウンセリング

0.7

教育訓練

1.1

教育訓練

1.1

日本語の語彙・文法

3.3

日本語の語彙・文法

3.3

外国語の語彙・文法

2.7

外国語の語彙・文法

2.7

芸術

0.2

芸術

0.2

歴史学・考古学

1.6

歴史学・考古学

1.6

哲学・宗教学

1.5

哲学・宗教学

1.5

公衆安全・危機管理

1.5

公衆安全・危機管理

1.5

法律学、政治学

4.2

法律学、政治学

4.2

通信技術

0.4

通信技術

0.4

コミュニケーションとメディア

0.7

コミュニケーションとメディア

0.7

他者とのかかわり

4.9

他者とのかかわり

4.9

対面での議論

3.4

対面での議論

3.4

電話での会話

4.7

電話での会話

4.7

ビジネスレターやメモの作成

4.2

ビジネスレターやメモの作成

4.2

仕事上での他者との対立

2.9

仕事上での他者との対立

2.9

時間的切迫

3.7

時間的切迫

3.7

グループやチームでの仕事

3.7

グループやチームでの仕事

3.7

外部の顧客等との接触

4.1

外部の顧客等との接触

4.1

他者と調整し、リードする

3.5

他者と調整し、リードする

3.5

厳密さ、正確さ

4.6

厳密さ、正確さ

4.6

同一作業の反復

4.1

同一作業の反復

4.1

機器等の速度に応じた作業

2.6

機器等の速度に応じた作業

2.6

結果・成果への責任

3.0

結果・成果への責任

3.0

空調のきいた屋内作業

4.9

空調のきいた屋内作業

4.9

空調のきいていない屋内作業

1.6

空調のきいていない屋内作業

1.6

屋外作業

1.7

屋外作業

1.7

座り作業

4.6

座り作業

4.6

立ち作業

1.9

立ち作業

1.9

反復作業

2.9

反復作業

2.9

ミスの影響度

3.7

ミスの影響度

3.7

意思決定の自由

3.1

意思決定の自由

3.1

優先順位や目標の自己設定

3.5

優先順位や目標の自己設定

3.5

データはありません